Vídeo retirado do perfil da Federação Árabe-Palestina (Fepal), no Instagram. Lá, há os seguintes dizeres: "Menino palestino chora de fome em Gaza: 'Estamos comendo areia ao invés de pão! Isso é errado da parte de vocês! Tenham misericórdia!'"

domingo, 22 de junho de 2025

A Terceira Guerra Mundial

segunda-feira, 16 de junho de 2025

Alteração em quatro genes pode explicar o gigantismo das baleias

Mecanismos moleculares envolvidos no processo parecem proteger os animais contra o câncer. Artigo de Letícia Naísa, da Revista Pesquisa FAPESP  |

| Baleia-azul na costa oeste norte-americana: pode chegar a 30 metros de comprimento Saintsfc / iNaturalist |

Como um animal que há quase 50 milhões de anos era do tamanho de um lobo, com 1,6 metro (m) de comprimento no máximo, deu origem a outro que pode chegar a 30 m? Essa foi uma das perguntas que moveu a bióloga Mariana Nery e sua equipe no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp) a investigarem a evolução molecular dos genes dos cetáceos gigantes, como as baleias-azuis. Eles estão entre os maiores animais que já existiram na Terra, incluindo os dinossauros, afirma Nery. “A evolução desses animais é uma história maravilhosa”, comenta a bióloga.

Nas últimas décadas, muito se aprendeu sobre essa história por meio de fósseis muito bem preservados. Nery e sua equipe se concentraram em um material menos explorado: o molecular. Em um artigo publicado na revista Scientific Reports nesta quinta-feira (19/1), os pesquisadores brasileiros apresentam os resultados de uma análise de nove genes previamente associados ao tamanho grande de cetáceos. Em pelo menos quatro genes – GHSR, IGFBP7, NCAPG e PLAG1 – foram detectados indícios evolutivos de que houve forte seleção natural pelo gigantismo nessa linhagem. “Esses genes são excelentes candidatos a serem os responsáveis, ao menos em parte, pelo tamanho enorme dos golfinhos e baleias”, explica. Eles também aparentam estar envolvidos em mecanismos de supressão de câncer, atuando no controle de divisão, migração e desenvolvimento celular. O artigo é resultado da pesquisa do biólogo Felipe Silva, estudante de mestrado orientado por Nery. As análises foram feitas com base em bancos de dados já existentes com genomas sequenciados de cetáceos.

segunda-feira, 19 de maio de 2025

Inteligência artificial ajuda a distinguir galáxias espirais das elípticas

ESA / Hubble & NASA

Uma equipe internacional liderada por astrofísicos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) classificou o formato de cerca de 164 mil galáxias visíveis no céu do hemisfério Sul com o emprego de dois algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos no país. O primeiro analisou as imagens e identificou objetos que poderiam comprometer a categorização das galáxias de acordo com seus contornos, como a presença de um corpo extremamente luminoso no campo de visão. Atribuiu ainda a cada imagem qual era sua probabilidade de ser útil para determinar a forma de uma galáxia. O segundo algoritmo fez a classificação em si desses enormes agrupamentos de bilhões de estrelas a partir da distribuição e concentração dos menores pontos luminosos (pixels) que compõem as imagens. Foram usados no estudo registros das galáxias obtidos pelo telescópio robótico brasileiro T80S, em funcionamento no Chile desde 2016.

quinta-feira, 31 de outubro de 2024

Ajude Os Animais Abandonados a Comer e a Beber

quinta-feira, 15 de agosto de 2024

Deveríamos Ser Uma Comunidade

domingo, 4 de agosto de 2024

O Tumulto das Notícias

segunda-feira, 8 de abril de 2024

O Paradigma da Complexidade

sábado, 6 de abril de 2024

Ação humana transformou 89% da Caatinga

|

| Desmatamento e queimada eliminam a vegetação nativa e facilitam a ocupação humana (Embrapa Semiárido) |

Carlos Fioravanti | Revista Pesquisa FAPESP - Edição 335 - jan. 2024

A expansão da agricultura, da pecuária e do desmatamento tem causado mudanças drásticas na Caatinga. As áreas agrícolas e pastagens abandonadas ou em uso cobrem 89% desse bioma, único inteiramente brasileiro, que se espalha por 10 estados do Nordeste e Sudeste. Restam apenas 11% da área coberta pela vegetação típica do Nordeste, em comparação com a que deve ter existido, sob as mesmas condições de clima e solo, antes da ocupação humana, de acordo com análises de biólogos das universidades federais da Paraíba (UFPB) e de Pernambuco (UFPE) publicadas em outubro na revista Scientific Reports.

“A Caatinga resiste ao clima e a temperaturas mais altas, mas não à mão do homem”, observa o biólogo da UFPB Helder Araujo, principal autor do estudo. Com seus colegas, ele refez a área de florestas e de vegetação arbustiva da Caatinga por meio de um método chamado modelagem de distribuição potencial de espécies, com indicadores como aves de florestas atuais e mamíferos herbívoros que viveram no atual Nordeste há milhares de anos.

Em seguida, os pesquisadores acrescentaram informações sobre a cobertura vegetal atual da Caatinga, publicadas pela organização não governamental MapBiomas, o clima, da plataforma WorldClim, e as modificações humanas na região apresentadas na revista Scientific Data em agosto de 2016. A análise das transformações em 12.976 hexágonos com 5 quilômetros quadrados (km²) cada um evidenciou as áreas que permaneceram cobertas por floresta e as que foram ocupadas por uma vegetação de menor porte. “A maior parte da área potencialmente ocupada por floresta hoje é tomada por arbustos”, observa Araujo.

sábado, 16 de março de 2024

A REDESCOBERTA DA EDUCAÇÃO

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Musgos são grandes sumidouros de carbono

|

| Os musgos foram uma das primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre, há quase 500 milhões de anos Lyou Yin/Wikimedia Commons |

por: Guilherme Eler | edição 329 - julho de 2023 | Revista Pesquisa FAPESP

Solos cobertos por musgos absorvem da atmosfera anualmente 6,43 bilhões de toneladas de carbono a mais do que ambientes terrestres não revestidos por esse tipo de vegetação. O valor, calculado por um estudo internacional publicado em maio na revista científica Nature Geoscience, equivale a mais de seis anos de todas as emissões globais de carbono associadas a mudanças no uso da terra, como a transformação de trechos de florestas em áreas agrícolas ou de pastagens. Como todos os vegetais, os musgos captam, por meio da fotossíntese, dióxido de carbono (CO2) e contribuem para diminuir o nível desse gás na atmosfera, principal responsável pelo aumento do efeito estufa, que provoca o aquecimento do clima global.

O trabalho, que contou com a participação de pesquisadores radicados no Brasil, também calculou a área do planeta ocupada por esse tipo de vegetação: 9,4 milhões de quilômetros quadrados (km²), território quase igual ao da China. Essa extensão foi projetada a partir da coleta de amostras de musgos de 123 ecossistemas de todos os continentes.

Ao contrário das chamadas plantas vasculares (árvores, arbustos, ervas e samambaias), os musgos são um tipo de vegetal, do grupo das briófitas, que não apresentam reforço de lignina em sua parede celular. Por isso, eles não dispõem de partes lenhosas, rígidas. Os musgos foram uma das primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre, há quase 500 milhões de anos. São especialmente importantes nos lugares onde as plantas vasculares não sobrevivem e podem forrar o chão de florestas e campos, além de crescer no tronco de árvores e rochas. Hoje abrangem pelo menos 12 mil espécies vegetais, espalhadas por todos os continentes.

terça-feira, 7 de novembro de 2023

Historiador dos números

por: Christina Queiroz, em 19 de maio de 2021

Teórico da educação matemática e pioneiro na área da etnomatemática, campo de estudos que analisa a aplicação do conhecimento matemático em diferentes universos culturais, Ubiratan D’Ambrosio morreu no dia 12 de maio, aos 88 anos, em São Paulo. Era professor emérito da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e docente do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio Claro. Deixa a mulher, Maria José, um filho, quatro netas e duas bisnetas.

Paulistano, D’Ambrosio graduou-se em matemática pela Universidade de São Paulo (USP) em 1955. Defendeu o doutorado em matemática pura, em 1963, na mesma universidade. Também foi professor na Escola de Engenharia de São Carlos, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Ao longo de sua trajetória profissional, lecionou no Programa de História da Ciência da PUC-SP, no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da USP e foi professor visitante no Programa Sênior da Universidade Regional de Blumenau (Furb).

sábado, 23 de setembro de 2023

Formigas com nomes de mulheres

Philipp Hönle / AntWiki

“Tomei muita coisa das formigas quando era pequena, e agora, que eu queria tanto poder revê-las, não encontro uma”, escreveu Clarice Lispector (1920-1977) em uma crônica no Jornal do Brasil em 4 de março de 1970. Agora, dois biólogos da Universidade de São Paulo (USP) nomearam uma formiga em sua homenagem, Hylomyrma lispectorae. Em um estudo de 136 páginas, Mônica Ulysséa e Carlos Brandão fizeram uma revisão taxonômica do gênero Hylomyrma, grupo de formigas encontradas do México à Argentina, e ampliaram para 30 o número de espécies ao descreverem 14 novas, entre elas H. lispectorae, a partir de um exemplar coletado no Equador (Zootaxa, outubro). Outras mulheres homenageadas foram a guerreira negra Dandara dos Palmares (?-1694); a vereadora Marielle Franco (1979-2018); a jogadora de futebol Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga; e a poeta boliviana Adela Zamudio (1854-1928).

Este texto foi originalmente publicado por pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.

quinta-feira, 4 de agosto de 2022

Invasões caribenhas

|

| Desenho feito em meados do século XIX do boto-cor-de-rosa da Amazônia, mamífero aquático cujos ancestrais viriam do mar do Caribe |

DEA / Biblioteca Ambrosiana / Getty Images

O boto-cor-de rosa (Inia geoffrensis) povoa o folclore brasileiro e os rios amazônicos deixando a impressão de ser uma espécie que não pertence totalmente ao ambiente que a rodeia. Pesquisas recentes corroboram essa percepção. Os ancestrais do maior golfinho conhecido de água doce seriam originários do Caribe e teriam chegado à região a bordo de incursões do mar da América Central pelo noroeste da Amazônia entre 23 e 5,3 milhões de anos atrás, durante a época geológica denominada Mioceno. Não há consenso sobre a frequência, a duração e a extensão dessas invasões das águas do Atlântico caribenho, que devem ter influenciado a formação da atual fauna e flora amazônica. Um novo estudo defende a hipótese de que essas infiltrações marinhas teriam sido em maior número ou mais intensas do que indica boa parte da literatura científica, uma visão alternativa que começou a ganhar corpo nos últimos cinco anos.

“Consideramos dois cenários possíveis”, explica o palinólogo Carlos D’Apolito Júnior, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), um dos autores de um artigo publicado em agosto de 2021 no periódico científico Global and Planetary Change. “Teria havido três eventos de incursão marinha, em vez dos dois usualmente considerados, ou o segundo teria sido mais duradouro e se espalhado por uma área maior.” Assinam o estudo com D’Apolito a palinóloga Silane Caminha, também da UFMT, e o mestrando Bruno Espinosa, que é orientado por D’Apolito.

A proposta é amparada em dados produzidos a partir da análise de grãos de pólen obtidos de um poço perfurado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) no município amazonense de Atalaia do Norte, na bacia do rio Solimões, perto da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. A uma profundidade de 34 metros abaixo da superfície, quase 20% dos 374 microfósseis orgânicos estudados eram provenientes de algas do plâncton marinho, um indício de que a água salina do mar um dia penetrou naquela região. A camada geológica de onde provêm as amostras é a menos profunda da Amazônia em que foram encontradas evidências de seres de origem marinha. Sua idade é estimada entre 11 e 10 milhões de anos atrás.

terça-feira, 2 de agosto de 2022

Como a ciência ajuda a preservar o ambiente

O programa Biota-Fapesp completa vinte anos colaborando com bases científicas para a criação de áreas de conservação e a busca por um desenvolvimento sustentável em São Paulo.

Este texto foi originalmente publicado por pesquisa FAPESPde acordo com alicença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.

A América Latina de Erico Verissimo: vizinhança, fraternidade, fraturas

O artigo, que faz parte do volume 30, número 54 de Varia Historia, apresenta, portanto, como se desenvolve a leitura de América a partir das obras de Erico Verissimo. O trabalho pode ser acessado de forma online e gratuita pela plataforma SciELO. Acesse o link pela bio.

Imagem: Erico Verissímo

sexta-feira, 15 de julho de 2022

Como nossos filhos

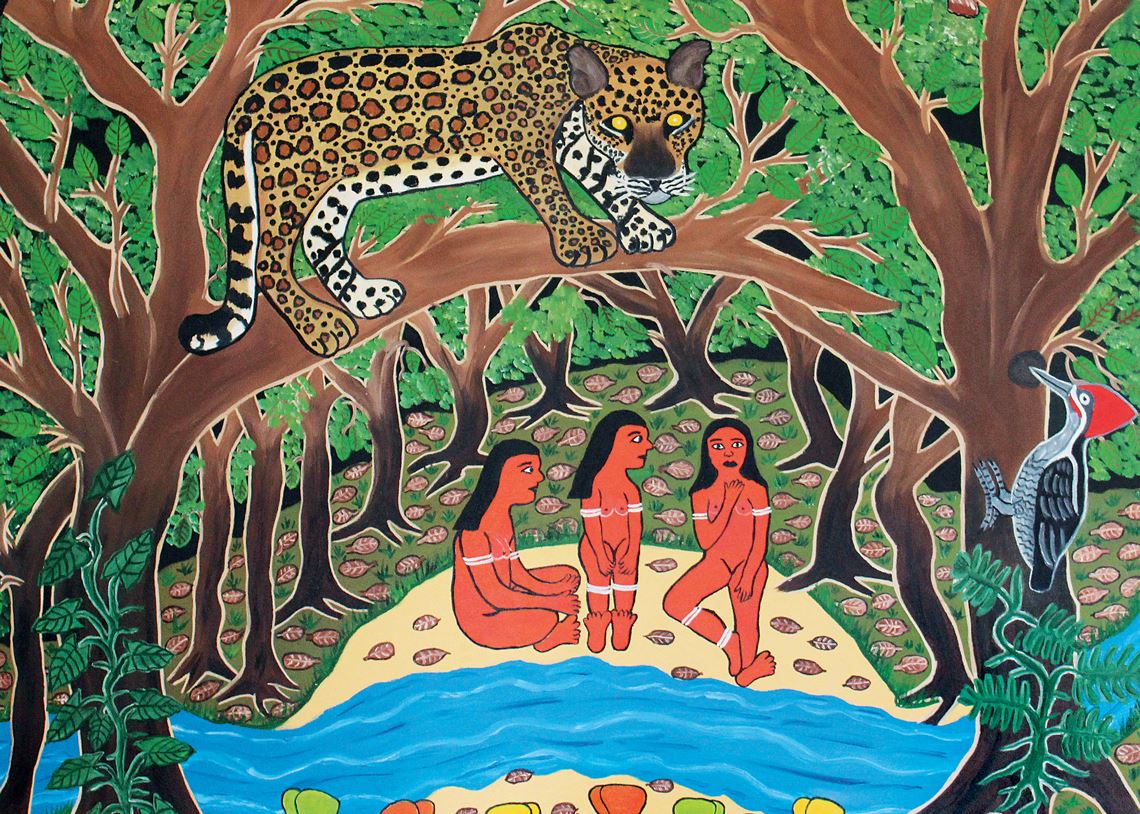

Reprodução da tela Tocaia (2014), de Carmézia Emiliano. Óleo sobre tela, 80 × 80 cm, acervo Augusto Luitgards

A cor dos olhos, cabelos e pele dos primeiros habitantes das Américas, que aqui chegaram milhares de anos antes do desembarque de Cristóvão Colombo, no final do século XV, provavelmente seguia o padrão observado nas populações indígenas contemporâneas do continente. A conclusão é de um estudo coordenado por pesquisadores brasileiros, cujos resultados foram divulgados em um artigo científico em junho na revista Forensic Science International: Genetics. A maioria dos membros desses povos nativos das Américas teria olhos castanhos, cabelos pretos e pele morena, de acordo com o trabalho, que analisou material genético de sete indivíduos que viveram entre 11 mil e pouco mais de 500 anos atrás.

A investigação usou oito ferramentas da genética forense para predizer as características físicas visíveis (fenótipos) associadas à pigmentação dos nativos americanos ancestrais e comparou os resultados com a população atual de indígenas do continente. Os dois principais métodos empregados foram HlrisPlex-S e Snipper, que apresentam índices de acerto entre 70% e 90% quando utilizados para determinar a cor da pele, do cabelo e dos olhos em populações atuais de origem europeia. No estudo, foram analisados inicialmente dados de 27 indígenas contemporâneos e de 20 da época pré-colonial. O genoma desses indivíduos foi sequenciado e tornado de domínio público por outros projetos científicos. Do grupo dos indígenas ancestrais, no entanto, apenas sete forneceram informações genéticas com qualidade suficiente para embasar a predição de fenótipos: as amostras de sítios arqueológicos da Groenlândia, estado norte-americano de Nevada (três indivíduos), Argentina, Chile e da região mineira de Lagoa Santa (uma ossada de 10 mil anos).

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

MOVIMENTO NA NÉVOA (SOBRE EDUARDO COUTINHO)

|

| Eduardo Coutinho |